I solve crimes and blog about it

Translate

Freitag, 7. März 2014

Ein Update von Christines Romanen

Wie gesagt, handeln die meisten meiner Bücher von männlichen Protagonisten, wobei hin und wieder natürlich auch Frauen ihr Unwesen treiben. In "Das Bildnis des Grafen" heißt meine Neben-Heroine Lillian Grimby und ist die Schwester des Gärtners.

Ein bisschen perfide und französisch gibt sich Gisèle Levant in "Vom Ernst des Lebens", wobei man ihr zugute halten muss, dass sie für ihr Verhalten durchaus Grund hat.

Weniger prägnant, aber dafür sympathisch naiv benimmt sich das Zimmermädchen Nellie in "Fairlight", deren Liebe zu einer der Hauptfiguren auf wenig Resonanz stößt.

In "Furchtlos zum Himmel" steigt keine einzige Frau mit auf den Berg - sportliche Höchstleistungen waren für das weibliche Geschlecht 1923 noch nicht schicklich, wenn man nicht Elly Beinhorn hieß. Dennoch darf ich sagen, dass die damaligen "Kerle" über eine gehörige Portion Romantik verfügten. Und was das Drama angeht, so ist das auch ohne Frau in vielen Passagen deutlich zu spüren.^^

Dafür geht es in "Ausnahmsweise doppelgleisig" für den Engel Seraphin darum, die Ehe von Dr. Branko Schuster und seiner Noch-Angetrauten Annika zu retten. Ob ihm das gelingt, ist fraglich, denn beide Beteiligten erweisen sich als ziemlich harte Brocken in Sachen Versöhnung. Zu allem Überfluss wirft Annika auch noch ein Auge auf den feschen Engel...

"Ein Spiel zu viel", angesiedelt um 1900, handelt von einer Schauspieler-Truppe auf *Urlaub* im Südwesten Englands. Frauen haben in dem Haufen von fünf jungen Egomanen wenig zu sagen. Vielleicht halten sie sie nur für schmückendes Beiwerk, wenn überhaupt. Tatsache ist, dass dieser Roman - gemeinsam mit "Furchtlos zum Himmel" - kaum eine weibliche Komponente hat bis auf die Wirtstochter Hannah, die für den Anführer Irving schwärmt. Aber irgendwie wäre es bei der Vielzahl von Charakteren ohnehin verwirrend geworden, eine *konventionelle* Liebesgeschichte einzubauen.

"Milan" ist der einzige meiner Romane, in dem aus der Perspektive einer Frau erzählt wird. Auch hier bewege ich mich im Theatermilieu, allerdings spielt "Milan" viel später, nämlich Ende der 1970er Jahre. Die stelle ich mir aus einem seltsamen Grund sehr intellektuell und ein wenig traurig vor (vielleicht aufgrund der damaligen politischen Unruhen und Terroraktionen durch die RAF), und ich glaube, dass der Roman den damaligen Zeitgeist ganz gut widerspiegelt. Im Vordergrund steht allerdings die Geschichte einer jungen Frau auf der Suche nach sich selbst und dem Bestreben, ihre Ängste zu überwinden, die sie daran hindern, frei zu sein. Und diese Geschichte verliert wohl nie an Aktualität.

Samstag, 1. März 2014

März-Aktion: Gratis Coupon für "Vom Ernst des Lebens" auf Xinxii

Meinen Roman "Vom Ernst des Lebens" gibt es in diesem Zeitraum durch die Einlösung eines Gratis-Coupons zum Downloaden.

mit Copy und Paste, klickt auf www.xinxii.com oder auf mein Xinxii-Widget oben rechts "Autor auf Xinxii" und meldet euch - natürlich kostenlos - dort an, sofern ihr nicht bereits Mitglieder seid. Den Gutschein-Coupon könnt ihr bequem beim Ausloggen einlösen und meinen Roman über Miles und Rupert im Paris der 50er Jahre auf euren PC laden. Sobald ihr auf Xinxii registriert seid, habt ihr außerdem die Möglichkeit, in weitere Ebooks von mir und anderen Indie-Autoren reinzuschnuppern - das Sortiment ist vielfältig und lässt kaum Wünsche offen. Warum nur Bestseller lesen, die jeder schon kennt?

Sehr freuen würde ich mich über eine anschließende Rezension auf Xinxii, eurem Blog und / oder Amazon.

Montag, 24. Februar 2014

Klolektüre: Lesetipps fürs stille Örtchen

Beliebt sind bei uns momentan das "Millionärswissen" und das "House-Buch für Hypochonder", in dem zwei Ärzte das Verhalten und vor allem die Handlungen der Figuren in der gleichnamigen Serie unter die Lupe nehmen, und zwar recht gnadenlos. Die "rücksichtsvolle, gütige" Dr. Allison Cameron kommt dabei am schlechtesten weg. Irgendwie ist einem ein kompetent-distanzierter Arzt dann doch lieber als einer, der einem beim Sterben das eiskalte Händchen tätschelt und nichts unternimmt, um dein Leben zu retten.

Am niedrigsten im Kurs stehen "Paperweight" von Stephen Fry (das man - wenn überhaupt - besser im Original liest), und das überflüssige "...and good is", eine Vera****e über "deutsches" Amerikanisch. Wer glaubt, so seinen Wortschatz aufpolieren zu können, muss schon echt bekloppt sein, und ich finde, es hat sich nicht so wirklich gelohnt. Immerhin erzählt John Madison recht unterhaltsam von seinen Landsleuten und amerikanischen Skurrilitäten, die man eigentlich eher den Briten zugetraut hätte...

Sehr informativ dagegen und ein Buch, in dem ich mich immer festlese, ist das bereits erwähnte "Millionärswissen". Ich glaube zwar nicht, dass ich es je auf Günther Jauchs heißen Stuhl schaffe, aber ein bisschen mehr Allgemeinwissen kann nicht schaden. Was allerdings sonderbar ist: aus dem Stegreif könnte ich keinen einzigen Fakt nennen, über den ich in diesem Buch schon mehrmals gestolpert bin, so denkwürdig viele auch sind.

Wer's lieber humorvoll mag, ist mit den Garfield-Comicbüchern oder "Niveau ist keine Hautcreme" gut beraten. In letzterem findet man Sprüche für alle Lebenslagen, die so komisch sind, dass man zuweilen den eigentlichen Grund vergisst, weswegen man das stille Örtchen aufgesucht hat. Aber auch hier hapert es ebenso wie beim "Millionärswissen" an der praktischen Umsetzung: wann und zu welcher Gelegenheit ist man mal so schlagfertig, genau den passenden coolen Spruch zu rezitieren? Und sind die Sprüche mittlerweile nicht überhaupt veraltet? Wie auch immer, die Sammlung an sprachlichen Absurditäten hat uns bereits kurz nach dem Kauf in einem Café zu hemmungslosen Lachkrämpfen inspiriert. Und einige Begriffe daraus haben sich sogar im Alltagsleben etabliert. "Ich muss Bröckchen lachen" hört sich schließlich viel netter an als "Ich muss kotzen". Das sagt man allerdings auf beide Arten nicht so gern und so oft. Und in akuter Situation auch nicht mit dem nötigen Funken Humor.

Was lest ihr denn so auf dem stillen Örtchen? Eure Empfehlungen sind im Kommentarbereich gut aufgehoben.

Samstag, 22. Februar 2014

Souvenirs, Souvenirs...

Könnt ihr euch noch an euer allererstes Souvenir erinnern? Ich glaube, meines war ein gelb-oranger Plastikhammer aus Venedig, der beim Hämmern ein lustiges Quietschgeräusch gemacht hat. Meine Großeltern haben ihn mir mitgebracht und damit sozusagen den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem kitschigen Hammer. Das war viel besser als eine Miniaturgondel oder für was die Stadt sonst noch berühmt-berüchtigt ist.

Das erste Reiseandenken, das ich selbst ausgesucht habe, war dann in der Schweiz eines dieser Trachtenpüppchen aus sträflich rosafarbenem Celluloid, die so schrecklich mit den Augen klimpern konnten. Ich weiß gar nicht, ob sie noch populär sind oder es sie überhaupt noch gibt. Meines ist im Lauf der Zeit abhanden gekommen, und schade ist es nicht wirklich darum. Ziemlich fad sah sie aus und entsprach schon beim Kauf nicht wirklich meinem Geschmack. Meine beste Freundin hatte eine ähnliche, die ich scheinbar toll fand, und wahrscheinlich wollte ich nicht zurückstehen; manchmal hat man solche Anwandlungen als Kind.^^

Ich habe mal ein bisschen gekramt und noch ein paar Souvenirs gefunden. Teilweise hat es mich überrascht, was sich da alles an Staubfängern angesammelt hat.

Schon lustig, wenn man überlegt, wo man sie her hat und warum wir eigentlich dazu neigen, im Urlaub Nippes zu kaufen, um den wir auf heimischem Boden einen weiten Bogen machen würden. Und trotzdem ist es faszinierend, welche Geschichten diese Gegenstände zu erzählen hätten. Das älteste hier ist vermutlich das polnische Hochzeitspaar - auch in Tracht - das mir vererbt wurde. Ich selbst habe in Polen noch keinen Urlaub gemacht, obwohl ja gerade die masurische Seenplatte eine Reise wert sein soll. Ich merke beim Betrachten des Fotos, dass viele meiner Reiseandenken aus dem osteuropäischen bzw. nahöstlichen Raum stammen. Den mit Reis gefüllten Frosch ganz rechts habe ich auf dem Bazar in Tel Aviv gekauft, und die folkloristische Deko-Trinkflasche hat mir eine ungarische Schulfreundin aus ihrer Heimat mitgebracht. Der Holzesel und das Kamel sehen mir ebenfalls verdächtig nach Israel aus. Der Holzschmuck und das Klapperkletterspiel dahinter kommen aus Costa Rica und Mexiko.

Kennt jemand noch das Geheimnis des "Flaschenteufels"? Der steht links zwischen der Madeira-Flasche und der Lucky Cat (aus Haidhausen in München, nicht aus Nippon), und es wundert mich, dass ich ihn noch besitze, so winzig wie er ist. Man steckt ihn in eine Flasche mit Wasser, verstöpselt sie mit dem Gummiverschluss und lässt das Teufelchen mithilfe des Unterdrucks Kapriolen ausführen - und das damals stundenlang. Erstaunlich, womit man früher die Kids unterhalten konnte. Heute würde man damit nicht einmal Dreijährige hinterm Gameboy Advanced vorlocken. Hmm... ich komm' mir gerade richtig alt vor und beende meinen Bericht mal besser, um mich unters Sauerstoffzelt zu legen.

Dienstag, 18. Februar 2014

Bubenhafte Charmeure: Hundemänner

Nach den sensiblen, freiheitsliebenden Katzenmännern bin ich den robusten, energetischen Hundeliebhabern einen Artikel schuldig (und wenn ich von Hunden spreche, dann meine ich *Hunde* - keine glubschäugigen, mitleiderregend überzüchteten Taschenwölfe). Denn die haben ebenfalls durchaus Charme. Ich täte ihnen Unrecht, wenn ich sagen würde, dass mir Hundemenschen per se unsympathischer sind als solche, die Katzen bevorzugen. Natürlich müsste ich mich mit einem Hundemann irgendwie erst zusammenraufen oder einen Kompromiss schließen, wie wir entweder beide Tierarten halten könnten oder ganz darauf verzichten. Zum Glück bin ich bisher nie in die Verlegenheit gekommen.

Lustigerweise fällt mir auf, dass gerade unter Schauspielern / Filmstars, die sich mit Hunden umgeben, sehr viele Reiter sind, und zwar richtig gute. Jeremy Irons, Errol Flynn und auch "Old Shatterhand" Lex Barker sind / waren bekannt dafür, sowohl mit Hunden als auch mit Pferden einen fast ebenbürtigen Umgang (gehabt) zu haben. Was sicher kein Zufall ist: Hundemenschen müssen wenn nötig streng und Respekt einflößend handeln, um Hund zu erziehen und zu zeigen, wer die Hosen anhat. Gleiches gilt für Pferde. Vielleicht hat es bei mir deshalb nie so wirklich geklappt mit dem höchsten Glück der Erde. Jedenfalls bewundere ich Leute, denen ein autoritäres Auftreten quasi in den Schoß fällt.

Fazit: Man kann Menschen nicht in Hunde- und Katzen-Kategorien unterteilen. Aber es gibt sie doch, wenn auch nur in Einzelfällen, die schmusigen, empfindsamen Katzenmänner und die tatkräftigen, pragmatischen Hundefreunde.

Sonntag, 16. Februar 2014

Sympathische Zeitgenossen: Katzenmänner

Die Maler Gustav Klimt und Pablo Picasso, Mark Twain, Ernest Hemingway (der auf Jamaica ein Heim für Streuner einrichtete) und Heinrich Heine dekorierten sich gern und oft mit Katzen oder / und priesen deren Unabhängigkeit. Viele Schriftsteller und Dichter setzten ihrer Katze ein lyrisches Denkmal. Vermutlich liegt es daran, dass Künstler und Katzen so gut miteinander harmonieren. Die Katze lässt sich ebenso wenig sagen, was sie tun oder wie sie sich verhalten soll, und genauso wenig ist sie bereit, sich unterzuordnen. Schon deshalb gefällt mir das Wesen der Katze besser als das eines Hundes, wenngleich ich zugebe, dass auch Hunde über Charakter verfügen.

|

| Pexels / Pixabay |

Merkwürdig ist ja, dass man im Allgemeinen behauptet, Frauen und Katzen seien das ideale Paar, weil sie beide hinterhältig und trügerisch sanft sein können, um bei der erstbesten Gelegenheit die Krallen auszufahren. Währenddessen hält man die Symbiose Mann und Hund für edel, ehrlich und rechtschaffen. Die meisten Männer scheinen mit Katzen in den Augen der Allgemeinheit kein glückliches Händchen zu haben. Aber auch hier wird mit Klischees gespielt. Ich zumindest kenne einen ausgesprochenen Katzenmann, und das ist mein Vater. Er besaß von klein auf stets Katzen, und als wir eigene in der Familie hatten, konnte man ein Phänomen beobachten, das allen gängigen Klischees Lügen straft: Unsere Kater liebten den Mann in der Familie über alles. Während wir anderen zwar auch gelegentlich gnädigerweise unsere Momente bekamen (schließlich öffneten wir tagtäglich die Dosen für sie), wurde mein Vater mit überlautem Schnurren, spielerischem und manchmal auch blutigem Kräftemessen und Sprüngen auf den Bauch beglückt, wo sich die kleinen pelzigen Sieger dann stundenlang zu einem Schläfchen zusammenrollten

Und ist es nicht irgendwie seltsam, dass gerade durch das Klischee, Männer seien nicht gemacht für Katzen, es einem ganz warm ums Herz wird, wenn man das Gegenteil bewiesen bekommt? Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass Sean Connery zum Dreh von James Bond ein Kätzchen mitnimmt. Oder dass Marlon Brando nur in Gegenwart seiner Katze Text gelernt hat. Das sind doch Kerle, zu denen - rein klischeemäßig - eher ein unterwürfiger Hund passt. Aber anscheinend schätz(t)en Brando und Co. das freie, unberechnenbare Wesen der Katze genauso wie viele Künstler vor ihnen, die für ihre Sensibilität und Freiheitsliebe bekannter waren. Solche Bilder und Anekdoten haben dann doch einen gewissen Überraschungseffekt, oder?

Weniger überraschend dagegen die Tatsache, dass auch Mr. Spock bekennender Katzenmann ist. Schließlich sehen wir ihn in "Star Trek" selten die Contenance verlieren (außer zu Ponfarr-Zeiten^^), er ist intelligent, findet stets die Lösung zum Problem und hat mehrere Leben, wie es eben Katzenart ist. Kein Wunder also, dass sich Schmusetiger wohlfühlen bei ihm.

Freitag, 14. Februar 2014

Statt Blumen... durch die Blume

Man hat mich am Valentinstag nicht vergessen, auch wenn mir versichert wurde, dass das Geschenk einfach "mal so" sein sollte. Ich fand's jedenfalls total süß und freue mich riesig! Ich liebe Kakteen und Sukkulenten nicht nur deshalb, weil sie weniger empfindlich sind als andere Pflanzen, sondern weil ich sie wirklich dekorativ finde. Wobei es mir ja schon ein bisschen merkwürdig vorkommt, dass das Geschenk so stachelig ist. Hoffentlich wollte man mir da nicht etwas durch die Blume bzw. den Kaktus zu verstehen geben... (O;

Ich wünsche allen einen schönen, liebevollen Valentinstag!

Donnerstag, 13. Februar 2014

Und schlägt die Stirn auch Falten, wir bleiben stets die Alten.

Vor dem Erwerb einer E-Mailadresse hat's mich lange gegraust, bis mir 2005 gezwungenermaßen eine aufgedrückt wurde. Ich habe bis dato echt geglaubt, man könne auch ohne Internet, ich Depp. Und dass ich ewig gebraucht habe, um "dass" mit *ss* zu schreiben und mich an die nicht mehr nagelneue Rechtschreibung zu gewöhnen, ist ebenfalls typisch (verstehe das allerdings heute nicht mehr so ganz...)

Da wir häufig auf Trödelmärkten unterwegs sind und auch mal bei Online-Auktionshäusern fündig werden, stelle ich hier einen unserer Schätze vor. Besonders stolz bin ich darauf, wie toll wir ihn ohne professionelle Hilfe restauriert haben. Leider habe ich kein "Vorher-Bild", um zu verdeutlichen, was ich meine. Wir haben unseren alten Klepper neu frisiert (die Mähne war total verzottelt und verfilzt) und ein bisschen aufgepeppt, und sogar die einst feindselig flach angelegten Ohren kann er jetzt dank Lack und Liebe wieder einigermaßen spitzen.

Eine Zahnsanierung und die Generalüberholung des Gestells waren ebenfalls nötig, wobei wir uns bemüht haben, den Originalzustand so weit wie möglich zu erhalten. Schade, dass er ohne Sattel angaloppiert kam, aber dafür passte ihm die Trense meines Miniponys wie angegossen.^^

Ist er nicht ein Prachtstück? Jeden Morgen schaut er mir beim "Wii-hen" zu (Wortspiel!), und ich wünsche mir manchmal, dass er mir erzählen könnte, was er schon alles erlebt hat in seinem betagten Alter und woher er stammt bzw. wer ihn gezüchtet und dressiert hat. Irgendwie rühren und inspirieren mich solche Gedanken.

Abgeholt haben wir ihn seinerzeit aus dem tiefsten Süden Deutschlands, aber der ehemalige Besitzer konnte keine Angaben zur Herkunft machen. Meist heißt es ja ganz profan und lapidar "Dachbodenfund". Auf jeden Fall hat er wohl in einem feinen Haus gedient - ich schätze so um 1900 bis 1920. Wer Näheres weiß und Experte in Sachen alte Schaukelpferde ist, darf sich gern im Kommentarbereich ausbreiten.

Freitag, 7. Februar 2014

Der-aus-dem-Rahmen-fällt

Auch wenn der Roman in einem etwas ungewöhnlichen Stil und der Ich-Perspektive verfasst ist, so trägt er keine autobiografischen Züge. Natürlich wurden eigene Erfahrungen darin verarbeitet, aber es ist mir doch wichtig, zu erwähnen, dass das Werk fiktional ist - allein die Zeit, in der es spielt, ist mir fremd. Aber gerade das ist meiner Ansicht nach das Schöne am Schreiben - dass man seiner Fantasie freien Lauf lassen und sich etwas ausdenken kann, das so ganz anders ist als das, was man normalerweise kennt. Und natürlich - damit es trotz aller Fantasie noch glaubwürdig und authentisch ist - die Recherche, mit der ich es tatsächlich sehr genau nehme.

Eine Liebegeschichte im herkömmlichen Sinn ist mein Roman nicht; es geht um die Suche nach sich selbst und darum, sich von Ängsten und Abhängigkeit zu befreien. Ein ziemlich philosophischer Ansatz also, dem ich hoffentlich gerecht werde. Immerhin war ich zum Zeitpunkt der Entstehung der Geschichte genauso alt bzw. jung wie die Protagonistin.

Eine Leseprobe folgt unter weitere Informationen.

Mittwoch, 5. Februar 2014

So ein Zufall!

Als ich sah, welcher Film im IMAX gezeigt wurde, stand mein Entschluss fest: zuerst ins Kino! Denn dort wurde eine Dokumentation von National Geographic über Jerusalem gezeigt - mit Benedict Cumberbatch als Erzähler! Unnötig zu sagen, dass mein *inner Fangirl* total ausgeflippt ist. Ich wusste nämlich nicht, dass er hierzulande in die IMAX-Kinos kommt; das war sozusagen eine angenehme Überraschung. Na gut, leider werden die Filme bei uns ja synchronisiert, aber er war trotzdem soooo toll! Statt Benny sprach der deutsche Sherlock-Sprecher, und er klang durch das fantastische Dolby-Surround-System fast genau so sexy wie das Original *schmacht*.

Abgesehen davon lohnt sich der Film für alle geschichtlich Interessierten, und die Musik (auf die ich immer sehr achte) hat das Ganze richtig atmosphärisch und majestätisch untermalt. Teilweise war ich so überwältigt, dass ich einen Kloß im Hals hatte oder mir ein Tränchen aus dem Auge wischen musste, was vielleicht auch meiner Verbundenheit zu Israel geschuldet sein mag. Gigantische Panorama-Aufnahmen, sympathische Menschen, die den Zuschauer durch die Farbenpracht der Altstadt führen, und ein Gänsehautmoment, als man die drei Mädchen der drei Weltreligionen zusammen in einer Szene sieht. Schon erstaunlich, dass man in Jerusalem, einer doch verhältnismäßig kleinen Stadt, als Jude, Christ und Moslem nebeneinander her lebt und selten Kontakt zu anderen hat, was sich doch viele Bewohner offenbar wünschen. Auch verblüfft hat mich, dass sich im Felsendom tatsächlich ein Felsen verbirgt und nicht etwa ein runder Gebetsteppich, wie ich immer annahm. Dieser Felsen wird als Wiege der Menschheit betrachtet und hat überhaupt eine ziemlich geschichtsträchtige Vergangenheit. So glaubt man zum Beispiel, dass König David die Bundeslade hierher gebracht hat und Salomons Tempel dort errichtet wurde.

Unter der Stadt befinden sich viele Ruinen, Relikte und Schriftzeichen, die Archäologen ausgraben und einzuordnen versuchen, doch wirklich lösen lassen sich die Rätsel der Stadt wohl nie. Schon faszinierend, finde ich.

Ich war schon einmal in Israel, aber leider noch nie in der Hauptstadt. Das muss ich unbedingt nachholen! Denn wie sagt man so schön: "Nächstes Jahr in Jerusalem".

Samstag, 1. Februar 2014

Walt Disney ~ Der Glöckner von Notre Dame (1996)

Als ich den "Glöckner" neulich wieder angeschaut habe, wusste ich, warum. Der Film war einfach so gar nicht meiner. Was umso komischer ist, da ich ihn mal wirklich gemocht habe und sogar vor Happy Meal-Tüten nicht zurückschreckte, in denen Figuren der Disney-Produktion versteckt waren. Richter Frollo, ja, der war irgendwie immer noch cool, und die Botschaft, dass man Andersartige nicht ausgrenzen und als gleichwertig behandeln soll, ist wichtig und auch verständlich. Das kann man nicht früh genug lernen.

Was mich aber stört, ist das eindeutig zu Gruselige für kleine Kinder. Liedzeilen wie "Das Feuer der Hölle" und "...hatte Angst um seine Seele nach dem Tod" gehören meiner Meinung nach genauso wenig in einen Familienfilm wie die ständig düstere Atmosphäre, Frollos sexueller Frust in Bezug auf die Zigeunerin und die dick aufgetragene Melodramatik. Außerdem findet Frollo einen zu grausamen Tod - es ist das Volk, das Quasimodo verspottet, und selbst da Frollo ihn nur aus Angst um seinen eigenen Seelenfrieden versteckt und beschützt, so sagt er doch die Wahrheit, als er meint, dass die Welt schlecht ist für deformierte Kreaturen wie Quasimodo.

In der Realität würde der vermutlich sein Kathedralen-Gefängnis am Ende zu schätzen wissen. Ich muss mir mal den gefühlten 100 000 Seiten-Schinken von Victor Hugo vorknöpfen - oder die Verfilmung mit Anthony Quinn, um zu sehen, wie die Geschichte ursprünglich endet. Bestimmt tragisch, so dass die weichgespülte Disney-Variante doch eine willkommene Alternative ist, auch wenn der arme Quasi nicht die Prinzessin bekommt, weil der Hauptmann Phoebus natürlich viel fescher ist. *Das* wäre doch der Kracher fernab jeglicher Klischees gewesen.

Die Lieder haben allesamt bis auf die von Frollo nur genervt. Binsenweisheiten, lahme Motivationspaukenschläge, schräge närrische Töne ("Heute sind die Leute doof") und plumpe Anschuldigungen der superheißen Esmeralda an den Allmächtigen ("Gott deine Kinder") haben mich gedanklich häufig zu Ohropax greifen lassen. Ist der letzte weinerliche Song allen Ernstes mit einem Oscar ausgezeichnet worden? Da hör' ich mir lieber noch mal den bösen Frollo an.

Nett waren die drei Gargoyles, mit denen sich der einsame Quasimodo unterhält, um im Glockenturm nicht komplett zu versauern. Besonders der besonnene Victor hat mir gut gefallen. Leider war er der einzige Pluspunkt, und es wurden teilweise Vorurteile aufgefahren, die den Machern vielleicht gar nicht bewusst waren und in denen sich der rassistische Richter wohl bestätigt gefunden hätte: Die Zigeuner - angeblich friedlebend und unauffällig - horten in ihrem "Hof der Wunder" in der Kanalisation von Paris Skelette und machen mit Eindringlingen in ihr Allerheiligstes kurzen Prozess. Das wirft nicht gerade ein gutes Licht auf sie, denn das Lied, mit dem Clopin die "Exekution" einleitet, wirkt primitiv und blutrünstig. Natürlich haben Außenstehende das Recht, sich zu verteidigen, aber sie hätten Quasimodo und den tumben Hauptmann wenigsten anhören können, bevor sie die Stricke für sie drehen.

Fazit: Es tut mir leid, es sagen zu müssen, doch "Der Glöckner von Notre Dame" ist nicht von ungefähr einer der schlechteren Disney-Filme, die trotz einiger guter Figuren keine Klassiker-Qualitäten entwickeln. Wahrscheinlich wurde das Thema verfehlt - soweit ich weiß, ist es der erste und einzige Versuch bisher, einen Erwachsenenroman zu verfilmen und in Familienunterhaltungsformat zu quetschen. Und dann auch noch mit einem Sujet, das Kinder überfordert. Nee, das war quasi ein Schuss in den Ofen. Kein Film, den man an die große Glocke hängen möchte.

Bewertung:

dank Klaus-Jürgen Wussow, der als einziger Sprecher / Schauspieler auch die mitunter anspruchsvollen Gesangspassagen übernommen hat.

Donnerstag, 30. Januar 2014

The End of the Affair ~ Das Ende einer Affäre (1999)

Nein, ich bin kein Fan von Liebesgeschichten, weder in Filmen noch in Büchern. Damit kann man mich eigentlich jagen. Komisch, dass ich da irgendwie falsch gepolt bin. Jeder mag doch insgeheim Schnulzen und Romanzen. Selbst Leute, von denen ich es nicht erwartet hätte, lassen sich eine Rosamunde Pilcher-Verfilmung oder die Twilight-Saga nicht entgehen und sagen dafür schon mal schamlos einen Termin ab.

Einen einzigen Film gibt es in diesem Genre, der mich zu Tränen rührt und mir das Herz bricht: "Das Ende einer Affäre" von 1999, eine Adaption des Romans von Graham Greene, der 1951 erschien.

Verantwortlich für meine Sentimentalität sind die unglaublich tollen Darbietungen der Hauptakteure Ralph Fiennes (noch knackig und mit vielen sexy roten Haaren an den richtigen Stellen^^) und der aparten Julianne Moore. Nicht nur optisch sind die beiden im Film ein Genuss - es funkt derart gewaltig zwischen ihnen, dass man nicht nur die Bettlaken knistern hört, in denen sich das verbotene Paar ziemlich oft wälzt.

Der orchestrale, wehmutsvoll angehauchte Soundtrack von Michael Nyman ("Das Piano") tut ein Übriges, besonders zum Opener, als Maurice Bendrix (Mr. Fiennes) verbittert auf seine Schreibmaschine einhackt und in Rückblenden beginnt, ihr seine leidenschaftliche Affäre mit der verheirateten Sarah anzuvertrauen. Die Geschichte dahinter ist so melancholisch, so tiefgründig und so voller Symbolik und Mystik, dass man als Zuschauer fast glauben möchte, dass Sarah das ist, was Bendrix in ihr sieht: ein Engel, der den Fehler beging, sich Hals über Kopf in ein Wesen aus Fleisch und Blut zu verlieben und dafür am Ende bestraft wird.

Der tragische Verlierer in der komplizierten und ruhig erzählten, aber sehr emotionalen und aufwühlenden Dreiecksgeschichte ist allerdings nicht (nur) Maurice, der weder vergeben noch vergessen kann und dessen Groll sich auf Gott entlädt, sondern Henry, Sarahs Ehemann. Ohne Sarah scheint er vollkommen hilflos, fast lebensunfähig und bittet Bendrix sogar um Hilfe, als sie im Sterben liegt.

Hier geht's zu meinem Review für den meiner Meinung nach schönsten und am meisten unterschätzten Liebesfilm aller Zeiten: *Klick*

Ach so, Sterne gibt's natürlich auch, und zwar alle fünf!

👍👍👍👍👍

Bildquelle: Pinterest

Dienstag, 28. Januar 2014

"Was hat dich eigentlich zum *Bildnis des Grafen* inspiriert?"

Als ich anfing, den "Grafen" zu schreiben, hatte ich zuvor Rennie Airths "Nacht ohne Gesicht" gelesen und war begeistert von den Protagonisten und der Dynamik zwischen dem wortkargen, vom Krieg und einer Familientragödie gezeichneten Einzelgänger Detective John Madden und dem übereifrigen Polizeianfänger Billy Styles, der in stiller Ehrfurcht zu seinem Vorgesetzten aufsieht. Die beiden waren ein seltsames, aber sympathisches Gespann, und ich habe ein wenig bedauert, dass in den Folgebänden um John Madden der junge "Rookie" nicht mehr auftaucht, der dann nicht mehr ganz so jung und unerfahren wäre. Auch die anschaulichen, aber nie weitschweifigen Landschaftsbeschreibungen und die Zeit, in der der Roman angesiedelt ist, haben mein Kopfkino angekurbelt, ganz zu schweigen von der psychologischen Komponente, die sich auf sämtliche Charaktere erstreckt - besonders auf John Madden und den Täter, der entgegen der gängigen Regel eines Krimis schon bald enttarnt wird. Dennoch wird die Geschichte auf keiner Seite langweilig, im Gegenteil.

Ich habe das Buch mehrmals und auch im Original gelesen, und jedes Mal habe ich Neues entdeckt, auf das ich beim vorigen Schmökern nicht geachtet hatte. Kurz gesagt, ich liebe diesen Roman, der bis heute zu meinen absoluten Lieblingsbüchern zählt. Vermutlich wird da so schnell nichts nachkommen...

Die ungewöhnliche Geschichte ließ mich lange nicht los, und irgendwann stand mein Entschluss fest, etwas zu schaffen, das mir ebenso viel Spaß macht. Ganz anders, natürlich, aber angelehnt an die Figur des einsamen Wolfes, der Schreckliches erlebt hat und erst durch ein Ereignis und die damit verbundene Beziehung zu Dritten wieder einigermaßen ins normale Leben zurückfindet. So war mein französischer Psychologe Gaspard Renoir geboren, den ich ins edwardianische England geschickt habe, um auf einem Herrensitz auf seinen ersten und härtesten Fall nach dem Krieg zu treffen: den schwer traumatisierten Valentine Whitehurst, Neffe und zukünftiger Erbe des Earl of Whitehurst. Valentine macht es Renoir nicht leicht, und auch der rasch aufbrausende Earl ist wenig willens, Renoir bei der Therapie freie Hand und beide - Arzt und Patient - unbeobachtet zu lassen. Doch Renoir freundet sich mit dem Gärtner des Anwesens an, der ihm vorschlägt, mit Valentine in der Abgeschiedenheit des leerstehenden Nachbargrundstückes Escaray Hall die Behandlung fortzusetzen.

Der Name Escaray ist mir im Kino aufgefallen. Die Firma, welche die Säle bestuhlt (bestuhlt - das klingt komisch, oder?^^), hieß Eskaray (und heißt immer noch so). Ich fand, das hatte einen guten Klang. Ich weiß nicht mehr, ob die Herkunft und die Geschichte meines Titelhelden zu dieser Zeit schon für mich feststanden. Sicher war, dass er diesen Namen tragen sollte. Und mysteriös sollte er sein, vielleicht sogar ein bisschen unheimlich. Schließlich gilt sein Anwesen offiziell als verwaist, nachdem es während der ersten Kriegsjahre als Lazarett gedient hatte.

Würde man mich nach meiner Lieblingsfigur im "Bildnis des Grafen" fragen, so wäre das wahrscheinlich Carrick Escaray, obwohl ich alle meine Charaktere bis auf die kleinste Nebenfigur mag. Selbst den jähzornigen Benjamin Earl of Whitehurst, der durchaus nicht völlig grundlos zu dem geworden ist, was im hohen Alter verstärkt zu Tage tritt - ein harter, verbitterter Mann, der den von der Front heimgekehrten Neffen einzig deshalb therapieren lassen will, um die Nachkommenschaft zu sichern.

Die "unerklärlichen" Elemente habe ich miteingebaut, weil ich Schauergeschichten liebe und mich selbst hin und wieder gern grusele, sei das bei einem subtilen Horrorfilm oder einem Gänsehaut erzeugenden Buch. Obendrein kam mir zugute, dass Kriegsgeschädigte häufig unter Halluzinationen und / oder erhöhter Wahrnehmung leiden. Valentine, der anfangs mit niemandem spricht, gelingt es, mit dem Grafen Kontakt aufzunehmen, und zwar auf recht ungewöhnliche Weise. Ob es sich dabei allerdings um Visionen handelt, möchte ich hier nicht verraten.

Ich bin ein Freund von offenen Enden, heißt ich liebe es, meine Leser zum Nachdenken anzuregen und sie ihre eigenen Schlüsse ziehen zu lassen. Als Leser schätze ich es wenig, alles haarkein erklärt zu bekommen. Stattdessen beschäftige ich mich gern noch eine Weile mit dem Gelesenen, lasse die Geschichte noch einmal vor meinem inneren Auge Revue passieren und auf mich wirken, sowohl als Leser als auch als Autor, wenn mich der Roman gefesselt hat. Am "Grafen" habe ich um die zwei Jahre geschrieben. Und sie waren jede Minute wert.

Mittlerweile ist der Roman mehrere Jahre alt. Trotzdem gefällt mir die Geschichte von Escaray, Valentine und Renoir noch immer. Und das kann ich nicht von jeder meiner Geschichten behaupten...

Samstag, 25. Januar 2014

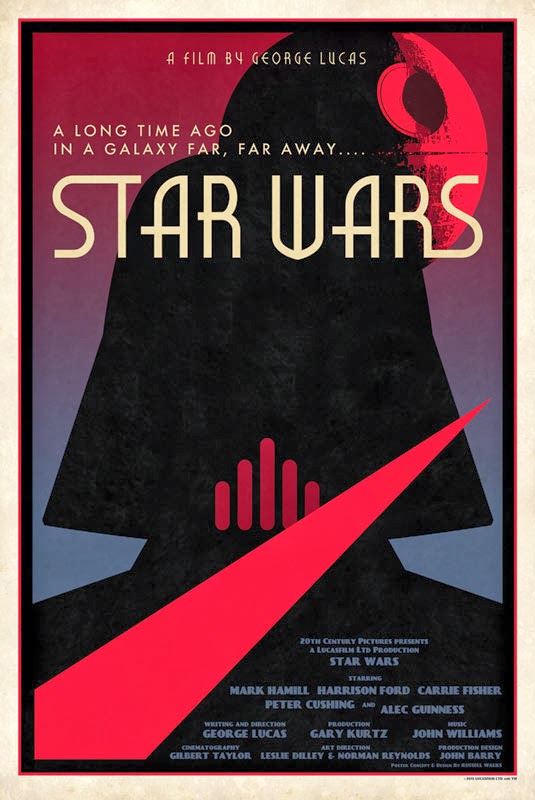

May the Force be with you ~ Popcornkino auf gehobenem Niveau

Star Wars ist ja eigentlich eher was für abenteuerlustige Buben und junggebliebene Männer, die noch mit Laserschwertern herumfuchteln oder sich eines zu Weihnachten wünschen - davon kenne ich einige. Ich kann mich aber dem Reiz dieses Weltraum-Klassikers selbst als gestandenes Mädchen nicht entziehen, auch wenn ich mich keineswegs mit Prinzessin Leia identifiziere oder mich als Fan bezeichnen würde, der mit nahezu religiösem Eifer der Saga, dem Meister George Lucas und Jedi-Riten huldigt.

Als ich vor Jahren alle Filme mit Harrison Ford sehen musste, die ich in die Finger bekam, stand Star Wars nach Indiana Jones gleich an zweiter Stelle. Ich habe mich damals vor allem an dem besserwisserischen C-3PO ergötzt, den ich total niedlich fand (nach dem kernigen Han Solo, versteht sich).

Die Teile aus den späten 1970 / frühen 1980er wurden zwar aufgemotzt, aber mir gefällt der verbliebene altmodische Touch, der nicht halb so lächerlich wirkt wie die Pappmachee-Kulissen und Klamotten aus "Star Trek", der Serie (auch das hat kultigen Charme). Meine Lieblingsfigur ist momentan der zottelige Chewbacca. Irgendwie erinnert er mich an den ängstlichen Löwen aus "Der Zauberer von Oz", so wie der sprachenbegabte Goldjunge C-3PO an den Blechmann mit Herz (aber wer ist dann die Vogelscheuche? Han Solo?^^).

Leider hatte Peter Cushing im ersten Teil ja nur einen ebenso kurzen wie eindrucksvollen Auftritt. Kaum zu glauben, dass der Mann als ausgesprochener Kinderfreund galt, wenn man nur seine Rollen und sein habichtähnliches Aussehen kennt, das alles andere als vertrauenswürdig wirkt.^^

Meine Schwärmerei für Harrison Ford kann ich heute nicht mehr wirklich nachvollziehen, aber ein guter Schauspieler war und ist er als Han Solo allemal noch. Ich mag auch die tragische, vor Gram keuchende Figur von Darth Vader und kann es kaum abwarten, zu erfahren, wie es zu seiner Abtrünnigkeit und der Rebellion gegen die gute Seite der Macht und seinen Meister Obi-Wan Kenobi kam. Insofern bin ich auch auf die neuen "alten" Teile gespannt.

Bildquelle: www.thinkgeek.com

Mittwoch, 22. Januar 2014

Zeichnen mal anders

Ganz unbegabt bin ich nicht, was Zeichnen und Malen angeht, obwohl ich es in den letzten Jahren ziemlich vernachlässigt habe, nicht nur zugunsten des Schreibens, sondern auch aus Faulheit. Natürlich zeigt sich eine ungeübte Hand beim Ehrgeiz, ein perfektes Porträt oder Tiere und Gegenstände in korrekter Perspektive zu zeichnen. Meist war ich dann nach den ersten fünf, maximal zehn Minuten frustriert und fand meinen kläglichen Versuch nur noch reif für den Papierkorb, möglichst in kleinsten Fetzen, damit niemand sonst ihn sieht.

In den letzten Tagen habe ich das Zeichnen auf neue Weise erfahren. In Vorbereitung auf unseren Kurs im Februar haben wir uns vorgenommen, von "innen heraus" statt von außen etwas aufs Papier zu bringen, mitunter sogar beidhändig und "blind". Da war es nötig, von Vorstellungen abzurücken, die dazu führen, dass man immer zur gleichen, bevorzugten Farbpalette greift, die gleichen Formen und Schnörkel zeichnet und überhaupt bestrebt ist, ein Bild zu fabrizieren, das allgemeines wohlwollendes Kopfnicken der Betrachter einheimst. Man wundert sich, wie sehr beide Hände miteinander korrespondieren, wenn sie gleichzeitig beschäftigt sind, so dass es kleiner Tricks bedarf, mit der linken ein anderes Muster zu gestalten oder Linien zu ziehen als mit der rechten, die die Arbeit automatisch spiegelverkehrt ausführt. Probiert es mal. Ihr werdet staunen.

Zuerst hatte ich Schwierigkeiten, mich auf etwas einzulassen, das nicht in Grundzügen steht bzw. geplant wird ("Ich zeichne jetzt ein Haus!") oder das völlig meiner Arbeitsweise widerspricht. Und plötzlich wurde es doch extrem spannend, zu beobachten, was sich mit mal langsamen und dann wieder schnellen Strichen von Kreiden und Kohlestiften entwickelte, ohne dass ich willentlich etwas dazu beisteuerte. Vieles gefiel mir anfangs nicht so sehr, und ich hätte das Bild gern weggelegt oder unwiderruflich entsorgt. Aufgeben wollte ich aber auch nicht gleich, also habe ich mich ausgetobt. Über zwei Stunden lang an je einem Bild, mit Kaffeepausen dazwischen, aus verschiedenen Blickwinkeln und Drehen des Papiers, manchmal sachte und dann wieder mehr kraftvoll und fast aggressiv, ohne Rücksicht auf Verluste. Schön war auch das Gefühl, mal ganz für mich zu sein, allein mit Sam Cookes "Wonderful World" und meinen Experimenten. In eine andere Welt einzutauchen und sich auf nichts anderes zu konzentrieren. Das ist fast wie Geschichten erfinden.

Samstag, 18. Januar 2014

Too hot to handle ~ Chicago Fire

Außer "Sherlock" und Benedict Cumberbatch gibt es für mich noch ein weiteres *Guilty Pleasure*, und das ist der australische Schauspieler Jesse Spencer (kaum zu glauben, dass ich das jetzt zum ersten Mal erwähne!). Infiziert habe ich mich mit dem Spencer-Virus beim "Dr. House"-Gucken, wo der süße Bub dem kreativen und raffinierten Dr. Robert Chase ein goldiges Gesicht und ein interessantes Profil verleiht. Und nicht zuletzt ein sonniges in der Serie eher seltenes Lächeln und wunderschöne, zum neidisch werdende Haare! Ehrlich, Jesse Spencer und sein Aussie-Akzent bewogen mich dazu, "House MD" eine Chance zu geben - zuerst habe ich die Serie eher skeptisch betrachtet.

Und weil ich Jesse nicht nur in seiner Rolle als Chase mag, sondern auch als Charakter-Darsteller in "Swimming Upstream" und ihn überhaupt gern sehe, haben wir seit kurzem die erste Staffel seines neuen Erfolgs-Hit "Chicago Fire" auf DVD. Vom Hocker hauen mich die ersten Folgen nicht. Ich muss gestehen, dass mir Jesses Imagewechsel und sein "hottes" Aussehen nicht mehr so gut gefallen. Die Begeisterung der vielen vorrangig weiblichen Fans ist mir bis jetzt noch unbegreiflich. Wo ist mein niedlicher, ein bisschen schüchtern und linkisch wirkender Aussie-Doktor mit Tiefe hin?

Angefangen von dem sträflich kurzen Haarschnitt über den fürchterlichen Akzent bis hin zu den gestählten Muskeln hat Jesse sich total verändert. Schön für ihn, wenn er damit glücklich ist und er seine Vielseitigkeit unter Beweis stellen kann. Und trotzdem fand ich ihn als Dr. Chase charakterlich besser und vielschichtiger. Klar, als Feuerwehrmann, einem *Held der Nation*, muss man aufrecht-hölzern, diszipliniert und moralisch unantastbar sein. Und wohl auch ein bisschen langweilig und ein Spielverderber. Obendrein hat er nur zwei Gesichtsausdrücke in Petto: waidwund oder empört. Und wenn er seinen Kollegen männlich-kernig-lobend zunickt, eine Mischung von beiden.

Erstaunlicherweise gibt es Figuren in der Serie, die mir auf den ersten Blick gar nicht sympathisch waren (zum Beispiel Lady Gaga-Gspusi Taylor Kinney, der bei jeder Gelegenheit sein Six- oder Eightpack in die Kamera hängen muss), und die mir nun aufgrund ihrer Macken und Fehler authentischer vorkommen als der perfekte Lt. Matthew Casey.

Aber mir ist zu viel Action in Chicago Fire, zu viel Krach und zu viel nackte Männerhaut. Nicht dass ich schöne Körper nicht zu würdigen wüsste - wenn aber jedes muskelspielende Mannsbild immer wirkt, als tappe es gerade aus der Dusche, wird das irgendwann eintönig und fast penetrant, so als wolle man den Zuschauerinnen auf die Nase binden, was für toll durchtrainierte Bodies die Hauptdarsteller im Besonderen und Feuerwehrleute im Allgemeinen zu bieten haben. Viel mehr habe ich bisher auch nicht feststellen können... andererseits ist es zur Abwechslung mal ganz erholsam, nicht so scharf mitdenken zu müssen beim Fernsehen.^^

Außerdem finde ich die Herzlichkeit und die eher simplen Gemüter der meisten Charaktere gar nicht mal so unattraktiv. Und Jesse ist immer noch schnuckelig. *Butch* hin oder her.

Freitag, 17. Januar 2014

Toleranz: Nicht nur im Duden ein Fremdwort.

Es muss einfach mal raus: die derzeit hitzige Hitzlsperger-Debatte und Schlagzeilen über die geforderte Offenheit zum Thema Homosexualität in Schule, Freizeit und Beruf gehen mir auf den Senkel. Warum? Weil ich finde, dass ein Outing eines Fußballstars und auch die Einführung von "Schwule sind genauso Menschen wie wir" im Unterricht weder mutig noch fortschrittlich sind. Erstens geht es mich nichts an, welche Art Privatleben bzw. sexuelle Vorlieben ein Promi oder der Nachbar hat - das ist mir sowas von schnurz, so lange er mir nicht damit schadet. Und zweitens: Selbst wenn ich ihn nicht leiden könnte, wäre das kein Grund, ihn entweder anzugreifen oder besondere Rücksicht zu üben, weil er - Entschuldigung - "im Bett eben anders ist", was immer das sein mag.

|

| Pixabay / marcelkessler |

Sogar die Glückwünsche zu Hitzlspergers "Geständnis" sind irgendwie peinlich. Als wäre es ein besonderes Verdienst, sein intimes Privatleben als Prominenter an die große Glocke zu hängen. Keiner hat ihn doch dazu gedrängt, und ob es im Profisport etwas ändert, wage ich zu bezweifeln. Für mich zeugen beide Reaktionen - Glückwünsche und Abscheu - von Intoleranz. Wäre die Welt toleranter, dann gäbe es keine Aufregung über Homosexuelle, Andersdenkende, Andersgläubige und auch Andersartige.

Weshalb kann man nicht locker und entspannt jedes Individuum so nehmen, wie es nun mal ist, ohne es an den eigenen, verqueren Vorstellungen zu messen? Ich finde das traurig. Vielleicht auch, weil ich selbst mindestens einer Randgruppe (allein der Begriff klingt scheußlich) angehöre, die bei gewissen Menschen entweder "Du bist was Besonderes!"-Gefühle oder "Du Loser!"-Ressentiments hervorruft. Dabei tragen doch gerade die Vielfalt und das Anderssein der Mitmenschen zu persönlicher Bereicherung bei und bauen vielleicht (und hoffentlich) sogar Vorurteile ab. Männliche Homosexuelle greifen nicht jedem Kerl an den Hintern, auch wenn das das gängige Klischee ist - schon mal daran gedacht, dass sie vielleicht auch so etwas wie Romantik und Treue kennen? Dass Heteros sich auch mal in das gleiche Geschlecht vergucken oder ein schwuler Mann sich in eine Frau verlieben kann bzw. umgekehrt?

Das ist evtl. eine recht provokante These, aber ich glaube, man wird nicht homosexuell geboren, sondern durch Umstände und Einflüsse geprägt. Ich habe das selbst in meinem Bekanntenkreis erlebt. Da wurde die jahrelang treue Ehefrau lesbisch, weil ihr Vater zu streng war und der spätere Mann ihr nicht genug Beachtung geschenkt hat. Sie lebt jetzt glücklicher in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft - zumindest, als ich das letzte Mal von ihr hörte. Ist es an mir, das zu bewerten oder zu verurteilen? Bestimmt nicht. Es steht mir auch nicht zu, es laut herauszuposaunen. Schließlich ist das ihre Sache und die ihrer Lebensgefährtin und geht mich nichts an. Ich möchte nicht wissen, wie ein homosexueller Alltag aussieht, genauso wenig wie ich von einem Heteropaar erfahren möchte, wie oft und auf welche Art sie in der Woche Sex haben.

Aber ich hätte gern, dass diejenigen, die aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit von der breiten Masse beschimpft, verspottet und physisch und psychisch gequält werden, akzeptiert werden wie alle anderen, die sich durch "nichts Besonderes" von der "Norm" abheben. Kurz gesagt, ich plädiere für weniger bis gar kein Bohai um "Freaks". Auch und gerade für solche, die nichts dafür können, dass sie zur Zielscheibe von engstirnigen Terror-Teenagern auf Schulhöfen und daraus resultierenden kleinlichen, gehässigen Erwachsenen im Job werden.

Dazu bräuchte es meinetwegen keine politischen Reformen, spezieller Unterricht in den Schulen, übertriebene Political Correctness oder Gesetze für Randgruppen, die eh nicht eingehalten werden. Sondern neben der entsprechenden Erziehung nur Respekt, Toleranz und gesunder Menschenverstand. So schwer kann das doch nicht sein.

P.S. Schade, dass man einen *Schokokuss* nicht mehr Negerkuss nennen kann, ohne schief angeguckt zu werden. Schwarze küssen nämlich auch echt lecker... (O;

Mittwoch, 15. Januar 2014

Rezension "The Sign of Four"

"The Sign of Four" ist nach "A Study in Scarlet" der zweite Fall des viktorianischen Meisterdetektivs und seines Adlatus Dr. John Watson. Ich habe den Roman in der abgebildeten Ausgabe zum Weihnachtswichteln auf dem Büchertreff erhalten und ihn Anfang Januar - passend zur Ausstrahlung der adäquaten Episode der Serie - im Rahmen einer Online-Minileserunde gelesen.

Handlung: Die junge Mary Morstan sucht Sherlock Holmes mit einem mysteriösen Anliegen auf: Jedes Jahr zum vierten Mai erhält sie per Post eine wertvolle Perle von einem anonymen Absender, der nun auf ein persönliches Treffen in Begleitung zweier Freunde drängt. Auch zeigt sie Holmes ein Dokument, unterzeichnet mit dem "Zeichen der Vier", das sie in den Unterlagen ihres verstorbenen Vaters Captain Morstan gefunden hat. Holmes und Watson nehmen sich des Falles an und stoßen dabei auf Familienunstimmigkeiten, einen indischen Schatz, skurrile Typen und kleine gemeine Ureinwohner Südamerikas, die mit Giftpfeilen um sich schießen. In den seltenen Atempausen, die einem die Geschichte lässt, entdeckt Dr. John Watson seine romantische Seite und verliebt sich in die Klientin.

Als Holmes und Watson endlich der Lösung des Rätsels näherkommen, erleben sie eine Enttäuschung für alle Beteiligten, die sich am Ende als Glück für das frisch verliebte Paar herausstellt...

Meinung: Es ist offensichtlich, dass Arthur Conan Doyle sich bei "The Sign of Four" noch sehr stark an seinem Erstling orientiert hat. Das Geständnis des holzbeinigen Jonathan Small - einer der Vier - erinnert jeden aufmerksamen Leser unversehens an das des rachsüchtigen, aber tragischen Jefferson Hope. Auch Small reist um die ganze Welt, um zu seinem Recht zu kommen. Er ruht nicht eher, als bis er mit eigenen Augen gesehen hat, wie sein eidesbrüchiger Partner Major Sholto in die Grube fährt.

Amüsant waren für mich wieder einmal die kleinen Referenzen zur aktuellen Serie ("Agra" und der junge Wiggins), die das Lesevergnügen für jeden Fan noch steigern. Erstaunt bin ich auch bei jeder noch so kurzen oder langen Holmes-Geschichte, mit wie viel Details und forensischem, kriminalistischem und allgemeinem Wissen Doyle seine Protagonisten ausstattet. Dabei kommt jedoch nie das Persönliche oder die beinahe poetischen Beschreibungen des viktorianischen Londons oder anderer Orte zu kurz. Ein bisschen gruselig wird es hin und wieder ebenfalls.

Etwas grenzwertig, aber Ende des neunzehnten Jahrhunderts noch nicht so verwerflich wie heute, erscheint mir Holmes' Neigung, sich mit Kokain zuzudröhnen, sobald ihn die Langeweile zu übermannen droht, was am Anfang und auch am Schluss der Geschichte der Fall ist. Nicht einmal die Mahnung und fachkundige Prophezeiung seines besorgten Freundes können ihn davon abhalten.

Fazit und Bewertung: Zeitlos spannend, unterhaltsam und ein Ende, mit dem ich ganz ehrlich nicht gerechnet habe! Sicher dauert es nicht lange, bis ich zu meinem nächsten Holmes-Abenteuer greife.

Montag, 13. Januar 2014

Sherlock "His Last Vow" ~ "Sein letzter Schwur" Finale der dritten Staffel (Spoiler???)

"I don't understand", sagte Watson zu dem fiesen Magnussen.

Ja, mein lieber Watson, ich auch nicht. Wenn zwei oder drei Superhirne und hochfunktionsfähige Soziopathen aufeinandertreffen, sind alle anderen die Dummen. Ehrlich, das war mir zu hoch. Vergleichbar mit der ersten Folge von Staffel Zwei, die ich auch nie wirklich kapiert habe. Die mit "The Woman". Manche Stories sind einfach zu *cleverclever* für mich, und oh, was war ich froh, dass ich nicht die Einzige war, die absolut nicht gerafft hat, was das alles zu bedeuten hatte.

Meine Vorahnungen haben sich zumindest teilweise bestätigt, aber der Rest ist Schweigen. Ich würde sehr gern ein wenig näher auf die Handlung eingehen, aber um nicht zu spoilern bzw. meine Unwissenheit zuzu- und mir selbst eine Blöße zu geben (schließlich ist Wissen Besitz, wie der böse Magnussen so treffend bemerkte), muss ich mich kurz fassen.

Eine Enttäuschung erster Güte war Charles Augustus "Can I flick your face?" Magnussen. Vom ersten Moment an fand ich ihn extrem abstoßend, und es scheint, dass man in Skandinavien keine Manieren beigebracht bekommt. Wer leckt denn einer fremden Frau das Gesicht ab? Igitt! Vielleicht lag es aber auch daran, dass er im echten Leben der große Bruder von Hannibal ist, und der hat ja bekanntlich alle Menschen zum Fressen gern.

Die Rolle und Bedeutung von Mary ist mir immer noch nicht klar. Wohl hat sich herausgestellt, dass John Watson sich unweigerlich von Psycho- und Soziopathen angezogen fühlt und nichts dagegen tun kann, aber warum hat sie auf Sherlock geschossen, wenn sie eigentlich die verhängnisvollen Informationen auf dem USB-Stick von Magnussen haben wollte? Hinterher stellt sich dann heraus, dass es ihr leid getan hat und ihr keine andere Wahl blieb. Kann mir jemand erklären, weshalb? Ich muss irgendwie kurz weg gewesen sein. Apropos: Die Sequenz, in der Sherlock außer Gefecht gesetzt wird und das folgende Gedöns im Krankenhaus war mir zu lang und ausgewalzt. Schon toll, was man mit Tricktechnik alles machen kann, aber übertreiben sollte man es nicht, weil sonst der Plot ins Hintertreffen gerät und noch konfuser wird als ohnehin schon. Das hat mich irgendwie unangenehm ans neue experimentelle "Tatort"-Format erinnert.

Die große Überraschung gab es dann doch: der bereits von mir abgeschriebene Moriarty erscheint Sherlock in einer Art Gummizelle und macht ihm klar, dass er sich nicht gehen lassen kann, weil er John retten muss. Sherlock gehorcht und löst nebenbei noch sein Gelübde gegenüber dem Ehepaar Watson ein, das er in "The Sign of Three" feierlich gegeben hat. Bevor die Regierung respektive Mycroft ihn dafür des Landes verweist, generiert Sherlock geschickt zum richtigen Zeitpunkt seine Tumblr-Warteschleife, in der Moriarty außer auf Tumblr zudem in den Nachrichten und auf Billboards erscheint. Da niemand anderes mit dem Kindskopf fertig wird als the great detective himself, und Moriarty obendrein nicht nur für John, sondern auch für Krone und Vaterland eine Gefahr darstellt, pfeift Mycroft das schlaue Brüderchen zurück.

Bennys Spiel war toll. Ich mag ihn einfach, sein Talent, sein Aussehen, seine Samtstimme und die Eleganz, die er an sich hat. Zu seinem Sherlock bleibt nicht viel mehr zu sagen, als dass er ihn genial verkörpert. Außerdem würde frau zu gern mal ehrfürchtig seufzend über seine mal mehr und mal weniger glatte Alabasterbrust streichen...

Louise Brealey alias Molly Hooper war mir in der Folge zu moralisch und zu streng. Irgendwie werde ich mit der Figur generell nicht warm. Herzig dagegen wieder die Cumberbatches - die häuslichen Szenen an Weihnachten fand ich zu süß, besonders den Papa mit seiner roten Fliege und Mama, die ihre beiden erwachsenen Söhne beim Rauchen ertappt.

Ansonsten fand ich, dass zu viel heiße Luft um die Episode gemacht wurde, denn so berühmt war sie nicht. Und Gatiss und Moffat haben uns tatsächlich verschaukelt: Es hieß doch, dass Moriarty nicht überlebt. Wenn sie jetzt beide - Moriarty und Sherlock - ihren Tod vorgetäuscht hätten, wäre das schon ein bisschen lahm. Allerdings würde ich mich auf mehr Andrew Scott in der nächsten Staffel total freuen - er erweist sich in meinen Augen als Schurke mit größerem Format als Lars Mikkelsen.

Bester Anmach-Spruch: "Sherlock is actually a girl's name."

Donnerstag, 9. Januar 2014

Der Medicus. Mittelalter-Melodram (milde Spoiler)

Einen Gefallen habe ich mir mit meinem ersten Leinwand-Film des Jahres 2014 nicht getan. "Der Medicus" besticht vielleicht mit internationalen Namen wie Ben Kingsley (eigentlich immer ein Garant für anspruchsvolle Unterhaltung) und großäugig blickenden Jünglingen, aber mehr hat er nicht zu bieten. Erstaunlich, wie lang zweieinhalb Stunden sein können, wenn man das Ende selbiger herbeisehnt.

Ich muss erwähnen, dass ich den Bestseller von Noah Gordon nicht kenne (ich Kulturbanause!), und das war vielleicht sogar noch mein Glück, denn sonst hätte ich mich unnötig im Sessel gewunden und meine Stuhlreihen-Nachbarn mit verächtlichen oder empörten Kommentaren genervt. Nicht einmal die Bilder haben mich beeindrucken können, von der zerfahrenen Story und dem nicht vorhandenen Plot ganz zu schweigen. Statt auf der Leinwand hätte ich mir "Der Medicus" eher als einen Fernseh -Zweiteiler à la "Pilgerin" und "Wanderhure" vorstellen können - das hätte meinen Geldbeutel geschont und mich vor gähnender Langeweile bewahrt.

Von Charakterentwicklung oder ernsthafte Einblicke in die damals in Europa noch neuartige Medizin war nichts zu sehen und zu spüren, dafür zu viel von einem Gary Stu, wie er im Buche steht (Wundergabe, ungewöhnliche, aber der Wissenschaft dienliche Einfälle und Ideen und daher der Liebling des Hakims), während ein Klischee nach dem anderen herangezogen wurde, um die Beschwerlichkeit der Reise von England nach dem Orient zu betonen und die Unterschiede der Religionen.

Dass die jüdische Prinzessin aus dem Karawanenzug noch schwanger wird vom jugendlichen Held und ihr Retter und verabscheuter Ehemann der Pest zum Opfer fällt, war dann wirklich das Tüpfelchen auf dem I. Seifiger kann man einen Film kaum machen. Ich frage mich, ob im Buch das Ende genauso zuckrig und vorhersehbar ist. Rosamunde Pilcher im Mittelalter! Hilfe!

Die Schauspieler fand ich bis auf Sir Ben Kingsley wenig markant. Und irgendwie war dessen Schauspielkunst für den Schmarrn fast vergeudet. Der Hauptdarsteller Tom Payne war ja ganz nett anzusehen, aber das allein reicht eben nicht, um mich bei Stange zu halten. Es war deutlich zu merken, dass der Film zwar ambitioniert gedreht, aber der 850-seitigen Vorlage bei weitem nicht gerecht wurde. Als Autor hätte ich bei diesem Projekt mein Veto eingelegt. Aber vermutlich verkauft sich das über fünfzehn Jahre alte Buch jetzt wieder wie geschnitten Brot. Das ist dann ja auch was wert.

Bildquelle: Pinterest

Montag, 6. Januar 2014

Sherlock "The Sign of Three" ~ "Das Zeichen der Drei", zweite Folge der dritten Staffel (Spoiler)

Die Szene, in der Sherlock die Hochzeitsgäste durch seinen erst peinlich-cringeworthy Toast auf John (und Mary *ach ja, die gibt es auch noch* Morstan) zu Tränen rührt, war einer davon. Ich war wider Willen ebenfalls beeindruckt und hätte Sherlock wie John am liebsten in den Arm genommen, als er sich so verunsichert an seinen Freund wendet, nachdem er doch so viel Anstrengung in die Rede gesteckt und sich akribisch auf den Tag und jedes Detail daran vorbereitet hat, von der bestochenen Umarmung eines altklugen Kindes bis zum Pirourettendrehen! Putzig!

Außerdem fand ich es irgendwie nett, wie in (manchmal etwas hektischen) Rückblenden von Fällen erzählt wurde, die Sherlock und John mehr oder weniger gelöst haben, und dass sie oft so skurril anmuteten (Abendessen mit einem Geist, Verfolgungsjagd eines Zwergwüchsigen, Elefant im Zimmer = Wortspiel).

Die Menschlichkeit, die Sherlock in der dritten Staffel zeigt, wird ihm ja von einigen Fans angekreidet, aber ich finde, er ist sich den Umständen entsprechend treu geblieben. Wer würde denn nicht ein bisschen schwach werden, wenn man fürchten muss, dass der beste Freund einem durch Heirat entgleitet? Gerade für den ansonsten wenig sozialen Sherlock wäre das wohl ein herber Verlust. Apropos: Wie er sich noch einmal in einem Nebensatz bei John für dessen Verlust (Sherlocks Verschwinden) entschuldigt hat, war trotz der damit demonstrierten Überheblichkeit niedlich.

Mein Höhepunkt war aber der Junggesellen-Abschied, für den sich Sherlock ebenfalls mächtig ins Zeug gelegt hat. Erst einmal bringt er eigene "Gläser" mit geringerem Fassungsvermögen mit (den Witz dabei habe ich nicht recht verstanden. Sollte er auf Sherlocks penible Art hinweisen?), und dann betrinkt er sich hemmungslos mit John auf einer *mörderischen* Kneipentour. Großartig, wie das gespielt war von beiden. Hier fand ich auch die Verdeutlichung der beeinträchtigten Gehirnaktivität zum Brüllen, als sie zu einem Fall gerufen werden ("Egg?? Chair??? Sitty thing????") und Johns Erklärung "He's clueing for looks", während Sherlock mit der Lupe vor der Nase fast auf dem Teppich einschläft und schließlich zusammensackt.

Die etwas täppische Komponente an Sherlock gefällt mir sehr gut, auch wenn ich mich anfangs gefragt habe, woher er Madonna kennt, die er Watson beim "Wer bin ich?" auf die Stirn gepappt hat. Keine Ahnung vom Sonnensystem, aber Popmusik hören... das passt nicht so recht zusammen, oder? (Okay, hier ist die Lösung: "I don't know who you are, I just picked a name from the papers...")

Und jetzt kommt's: der Mega-Spoiler und eine gewagte Theorie dazu: Ich glaube nicht, dass das Baby, das Mary erwartet, von John ist. Wie ich darauf komme? Sherlock hat Mary in der ersten Episode als Lügnerin entlarvt, und zudem liest er einen Glückwunsch auf der Hochzeitsfeier vor, der ziemlich rätselhaft ist und mit "CAM" unterzeichnet wurde. Versierte Fans ahnen, dass sich dahinter die Initialen für Charles Augustus Magnussen verbergen, der in der nächsten Folge einen oberfiesen und grausigen Auftritt haben wird. Und der sieht wirklich finster aus. Nichts mehr mit Slapstick und Johnlock und Babies. Es sei denn, Mary stirbt, und John und Sherlock müssen Baby Hamish als gleichgeschlechtliches Ehepaar erziehen. Das wäre aber wieder zu sehr Fan-Service...

Physisch und schauspielerisch ist Benny in dieser Folge in Höchstform, und ah... ich kann es mir nicht verkneifen: der Mann sieht einfach klasse und so elegant aus! Im Fazit schneidet diese Folge bei mir besser ab als "The Empty Hearse."

Gif: Tumblr

Samstag, 4. Januar 2014

Rezension: Mord auf vier Pfoten ~ Lilo Beil

Freitag, 3. Januar 2014

Ein Grund zum Feiern!

Und was wäre ein Blog ohne Leser? Auch da wurden meine

Teilnahmebedingungen:

Nennt mir ein prominentes Geburtstagskind vom 3. Januar außer den oben erwähnten und schickt die Antwort zusammen mit eurer Postanschrift unter dem Betreff "Quiz" bis zum 10. Januar an chris009@gmx.net.

Um 20.00 Uhr am Stichtag wird das Los entscheiden. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück und würde mich nach dem Beenden der Lektüre riesig über eine Rezension auf Amazon und eurem Blog (sofern vorhanden) freuen! Bitte gebt in eurer Mail an, ob ihr den Roman mit Widmung haben möchtet.

Donnerstag, 2. Januar 2014

Sherlock "The Empty Hearse" ~ "Der leere Sarg": Fan-Service hoch 3 (Spoiler-Alarm!)

Den Anfang hatte ich dank schlechter Verbindung nur bruchstückhaft auf dem Bildschirm und habe ihn erst für einen Armani- oder Hugo Boss-Parfüm-Werbespot gehalten.

Ja, okay, es stimmt. Ein bisschen neidisch war ich auch, als mir klar wurde, dass nur einer so wilde und zugleich gepflegte Locken haben kann... der sonst so kühle Sherlock küsst Molly! Zwar nur hypothetisch, aber es war der erste *Fan-Wank* für die "Sherlollys" (Himmel, das ganze Fangirlish klingt wie eine eigene Sprache!), derer es merkwürdigerweise nicht wenige gibt.

Munter weiter ging's im Fan-Vera***en, und das völlig ungeniert (ich sage nur "Moriarty auf dem Dach" - WTF?!).

Ich will mich wirklich nicht als humorlos outen oder den Leuten den Spaß an der Folge verderben, die super ankam. Aber ich fand es schon ein bisschen erstaunlich, dass niemand die plumpe Fanparodie kritisch betrachtet. Es ist Unterhaltung, klar, und trotzdem. Euphorische Internetausrufe wie "Guys, we are Anderson!" wären für mich wenig schmeichelhaft, denn er scheint mit seiner fanatischen Überzeugung über Sherlocks Überleben, dem hysterischen Gebaren und vor lauter "Sherlolly-Shippen" nicht nur seinen Job bei Scotland Yard, sondern auch den Verstand verloren zu haben.

Intelligentes Fernsehen sieht in meinen Augen anders aus. Wie schön war es, als Sherlock noch arrogant, aber auch erfrischend naiv sein durfte und sich einen Dreck darum geschert hat, was andere über ihn denken. Moffat und Gatiss ist das offenbar nicht egal, darum werden tausende Klischees aus Fanfiction und Forumsdiskussionen bedient, die dort ihren berechtigten Platz haben, aber - wie ich meine - nicht in die Serie gehören. Denselben Fehler habe ich schon bei "House MD" festgestellt. Es täte mir leid, wenn "Sherlock" auf ähnliches Niveau absinkt. Dann könnte man im Prinzip gleich uns Fangirls bitten, die Drehbücher zu schreiben.

Zur wirren Handlung kann ich nicht viel erzählen und will auch nicht zu viel verraten. Bild- und Tonqualität meines Links waren nicht überragend, und manchmal merke ich halt doch, dass Englisch nicht meine Muttersprache ist. Ein paar Dinge, die offenbar wichtig waren, sind mir total entgangen, wie z.B. der tiefere Sinn des Bombenattentats im U-Bahn-Waggon aka Leichenwagen, das in letzter Minute verhindert wurde, als John Watson Sherlock in seinen Mind Palace scheucht, bei dem eigentlich keine Zuschauer erwünscht sind (das ist wohl auch der Grund, warum es so lange dauert, bis Sherlock den Ausschaltknopf für die Zündung gefunden hat).

Wenn wir schon dabei sind: ich hätte mir eine Episode gewünscht, in der die Figuren mehr auf den Charakteren von Sir Arthur basieren und der Interpretation der Macher als auf den Hirngespinsten der Fans.

Eine Idee allerdings gab es, die meinen uneingeschränkten Beifall fand: das Cameo von Mr. und Mrs. Cumberbatch - ihres Zeichens ebenfalls Schauspieler - als Sherlocks Eltern. Das war wirklich originell und brachte neben Amanda Abbington (Martin Freemans RL-Partnerin) auch für Benny einen Hauch familiärer Atmosphäre ins Spiel.

Ansonsten bleibt mir zu sagen, dass ich es jetzt doch nicht so kurz gemacht habe wie geplant und dass ich hoffe, keinen Fan vor den Kopf gestoßen zu haben. "Sherlock" ist immer noch meine Lieblingsserie, und das wird auch so bleiben. Sicher wird die nächste Folge am Sonntag spannender und kehrt zur gewohnten Qualität zurück. Ich betrachte "The Empty Hearse" einfach als ein augenzwinkerndes Geschenk der Drehbuchautoren an allzu verrückte Fans, die vor Verzückung ob der visuellen Realisierung ihrer Sherlock-Fantasien die Höschen feucht gemacht haben. Und gut is'.

Gif: Tumblr.